“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”2005年,钱学森先生感慨地说:“这么多年培养的学生,还没有哪一个的学术成就,能够跟民国时期培养的大师相比。”准确地说,中华人民共和国成立以来中国的教育体系培养出了一批大师,但是相比国家的需要、人民的期盼还有差距,特别是顶尖级大师的数量较少。在中华民族伟大复兴的时代背景下,我们比以往任何时候都更需要杰出人才。

党的十八大以来,多项政策文件中均突出了创新人才培养的重要性。如,二十大报告强调“着力造就拔尖创新人才”,十九大指出“创新是引领发展的第一动力”,十九届五中全会强调“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”,核心素养指标体系也认为“创新的核心——创造力是学生发展核心素养之一”。这些都体现出对创新的重视,都强调了创新对综合发展的重大作用。因此,创新人才的培养受到了各方教育者和研究者的广泛关注。但科学培养创新人才,需要遵循规律,关注创造力。

一、创新提升的核心是创造力的培养

创新的核心是创造力!创造力是全球主要国家和国际组织人才培养框架普遍重视的能力。

拔尖创新人才的培养需要“点亮”创造力!

目前,创造力提升的常见途径主要有两种:1) 通过以创造性培养为目标的教学活动来提升创造力;2) 借助实验室仪器,通过神经干预手段提升创造力。本文将重点介绍一篇最近发表在国际创造力知名期刊 Creativity Research Journal 上,通过神经干预手段——经颅直流电刺激提升创造力,并探讨该手段提升创造力认知基础的研究。

经颅直流电刺激 (transcranial direct current stimulation, tDCS) 是一种非侵入式、无创性的脑刺激方法,是通过在头颅外施加恒定、微弱的直流电 (1~2 mA) 改变大脑皮层神经元活动的技术。21世纪初,德国科学家 Nitsche 和 Paulus (2000)运用电刺激方法,对初级运动皮层(M1)进行了可靠的控制,该研究的实验标准成为后来 tDCS 研究的范本。这种非侵入性的刺激方式被公认为是一种比较安全、可靠的调节皮层兴奋性的方法(Nitsche, & Paulus, 2000)。21世纪以来,使用tDCS探索其对认知和行为的改变已成为认知神经科学研究中的一个热点(Karim et al., 2010)。

最近,多项研究均表明,经颅直流电刺激作用于特定脑区可提升创造性思维中两种主要思维形式——发散思维 (Ivancovsky et al., 2019; Kenett et al., 2021; Khalil et al., 2020; Mayseless & Shamay-Tsoory, 2015; Xiang et al., 2021) 与聚合思维 (Luft et al., 2017; Pick & Lavidor, 2019; Ruggiero et al., 2018; Zmigrod et al., 2015) 的表现。然而,随着时间的推移,刺激是如何影响创造性表现的,以及这种增强背后的认知机制是什么,在很大程度上仍然未知。换句话说,刺激多长时间后,创造力的表现会产生明显改变?另外,由于创造力属于高级思维能力,它依托于一些基本认知能力。那么,刺激作用于大脑,提升创造力表现的过程中,到底是因为改变了何种基本的认知功能,从而提升了创造力表现?这些问题是这项研究着重想要解决的问题。对于我们探索神经干预如何“点亮”创造力,具有重要意义。

在这项研究中,研究者感兴趣的三个科学问题:(1) 能否验证以往研究所发现的tDCS作用于DLPFC对发散思维与聚合思维的促进作用;(2) tDCS刺激对发散性思维的时间动态发展有何影响?尤其是对发散思维中经典的时间序列效应 (即,随着时间的推移,人们提出的创造性观点虽然变得更少,但是却更加具有创造性的现象) 有何影响?;(3) 与创造力提升密切相关的认知抑制能力是否在tDCS刺激提升创造性思维中发挥中介作用。

研究方法:

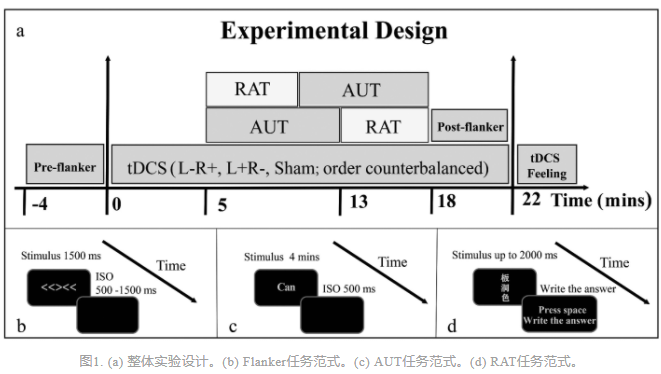

实验者招募了26名参与者 (男性10名,年龄18~24岁,M = 19.31, SD = 1.98) 在双侧DLPFC的位置接受三种类型的tDCS刺激 (左阳右阴,L+R-组;左阴右阳,L-R+组;假刺激,sham组),每次实验间隔至少48小时。在刺激前,他们完成一项测量认知抑制的Flanker前测任务;在刺激期间,他们完成多用途任务 (AUT)、远距离测试(RAT)和Flanker后测任务。

AUT任务是用来考察个体的创造性发散思维的经典任务。个体需要说出常用物体新颖独特的用途,共两道题目,一道题目4分钟。计算答案的流畅性、灵活性、新颖性,平均新颖性。RAT任务是用来考察个体的创造性聚合思维的经典任务。个体需要对题目提供的三个汉字,给出另一个汉字答案,这个汉字答案可以与给出的三个汉字分别组成不同的词语(如题目是:板、洞、色,答案是:黑)。Flanker任务 (Eriksen & Eriksen, 1974) 是用来评估认知抑制能力的经典任务之一。该任务包括两种类型的刺激:一致线索(CO)(> > > > >或< < < < <)和不一致线索(IN)(> > < > >或< < > < <)。参与者被要求对中间的箭头做出尽可能快速和准确的反应,当看到向右的箭头时按“F”键,当看到向左的箭头时按“J”键。

实验刺激位点如图2:

研究结果

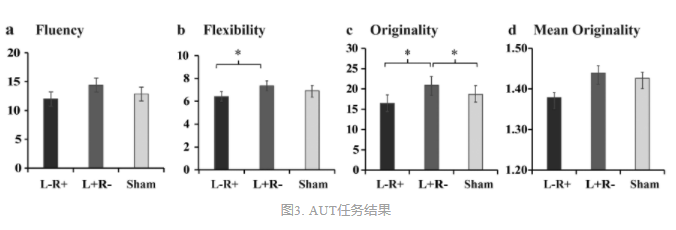

在物体多用途任务(AUT任务)的新颖性上,L+R- 组的新颖性得分相较于L-R+ 组和Sham组显著更高 (见图 3)。但是在远距离联想任务 (RAT任务)上,刺激条件并未起作用。

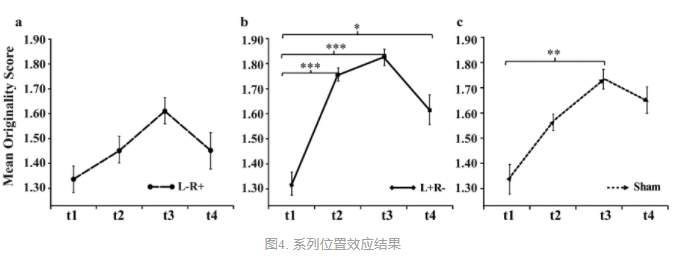

在创造性观点产生的序列位置效应上,研究发现,L+R-刺激条件下产生观点的平均新颖性在观点产生的第二、三、四分钟均显著高于第一分钟,而L-R+条件下并未发现后期比早期观点平均新颖性强的效果(见图 4)。

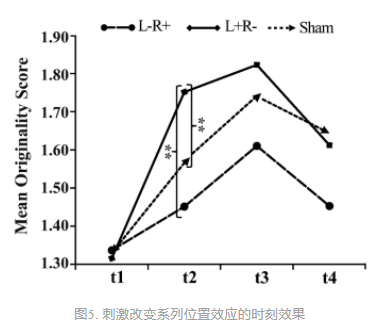

此外,在时间因素上,L+R-条件对观点平均新颖性的促进作用在第二分钟便显现了出来(见图 5)。

为考察认知抑制作用在经颅电刺激提升创造性观点新颖性中的作用,进行了认知抑制在刺激类型和新颖性之间的中介分析。结果发现,尽管认知抑制和新颖性间的相关不显著,但是与假组相比,L+R-组既提升了观点新颖性,也提升了认知抑制能力。

这篇研究通过神经干预的手段,证实了L+R-的 tDCS刺激作用于DLPFC可以加快发散思维任务中的想法原创性,也提供了初步的线索表明认知抑制可能是一种认知机制,其在额叶神经调节导致的发散思维增强过程中起正向作用。

二、神经干预“点亮”创造力

从原理上讲,神经干预的手段通过刺激具有特定功能的脑区,激活该区域的活性,从而实现该区域所参与认知活动表现的提升。在本研究中,神经干预所刺激区域背外侧前额叶 (DLPFC) 被发现与词汇联想能力和认知控制都有关 (Green et al., 2017; Kim et al., 2014),尤其是左侧。因此,阳极刺激可能促进了语义联想的产生,之后通过认知控制功能,使参与者更有效地抑制不适当或更明显的想法,将搜索过程重定向到与任务相关的目标,并最终以更快的速度在已想到的答案里选择最具原创性的反应,从而提高所想到观点的流畅性和新颖性。

当前研究的一项重要发现是:探明了神经干预提升创造力的时间进程!结果表明,在第二分钟时,L+R-的神经刺激相比假刺激和L-R+刺激便显著提高了创造力平均新颖性。这说明特定的神经干预手段对创造性表现的提升非常高效!但是一定要采用合理的刺激参数,否则也有可能观察不到期望的效果。

当前研究的一项重要贡献是:探明了神经干预手段对创造力的“点亮”作用,很大程度上依赖于对无关信息的抑制能力,这种抑制能力与创造力的产生紧密相关。结合创造性观点产生时间进程的结果,本研究表明,L+R-于DLPFC刺激在想法产生的早期阶段(第二分钟)便推动了对非原创想法的更有效抑制,从而产生了更多的新颖性想法。

这份研究的结果与以往许多研究的结果一致,均发现阳极神经干预作用于左侧DLPFC对创造性新颖性具有提升作用。但也有研究发现阴极刺激左侧额下回 (IFG) 能够提升创造力的流畅性。这种极性与刺激区域所导致不一致结果的原因是什么呢?作者认为,IFG在以往研究中也被认为参与联想思维,比如IFG也参与人们对修饰性语言(如比喻、隐喻)的理解(Mashal, Faust, Hendler, & Jung-Beeman, 2007),创意写作的加工 (Shah et al., 2013)。然而,对左侧IFG的阴极刺激可能会对引导记忆搜索产生“释放”作用,有利于观点的流畅性,但不利于独创性得分。独创性需要认知控制的参与去选择性的选取较为新颖的观点。因此,本研究中阳极刺激DLPFC更多提升了新颖性,而不是流畅性。

总之,我们每个人都是具有创造性的,借鉴科学研究结果,拔尖创新人才的培养也可通过多种方式“点亮”创造力!教育者应该关注学生认知抑制能力的培养,以促进学生的创造性观点表达。当前科学研究的结果对未来创造性的培养提出了可参考的路径,提示教育者关注学生的认知抑制能力,或者说提升学生的“专注度”,即对无关注意的抑制,对核心注意的加强将更有利于新颖性观点的产生,从而提升学生的创造能力,为创新人才的培养注入力量!

【参考资料】

[1]王国平. 搭建天才儿童发现平台,推进教与学创新,回答钱学森之问——在2017年全市棋类工作会议上的讲话(2017年3月9日)

[2]《新编城市怎么办》 人民出版社 2018.12

[3]Li, Y., Beaty, E. R., Luchini, S., Dai, D., Yun, Xiang, S., Qi, S., . . . Hu, W. (2022). Accelerating creativity: Effects of transcranial direct current stimulation on the temporal dynamics of divergent thinking. Creativity Research Journal. Online published.

[4]Xiang, S., Qi, S., Li, Y., Wang, L., Dai, D. Y., & Hu, W. (2021). Trait anxiety moderates the effects of tDCS over the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) on creativity. Personality and Individual Differences, 177, 110804.

[5]Chen, Q., Ding, K., Yang, Y., Yu, R., Kenett, Y., & Qiu, J. (2022). A meta-analysis of the effects of non-invasive brain stimulation on creative thinking. psyArxiv.

审核:马智慧