2021年6月国务院办公厅印发《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发〔2021〕22号),旨在为加大保障性租赁住房供给力度,着力缓解新市民、青年人等群体住房困难,加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。同年11月,根据文件精神,结合杭州市实际,杭州市人民政府办公厅印发《杭州市加快发展保障性租赁住房实施方案》,以满足新市民住房需求为出发点,寻求建设保障性租赁住房有效措施,增加租赁房源供给,推进住房租赁市场健康平稳有序发展,探索可复制可推广的市场机制和经验模式。

01

什么是保障性租赁住房

保障性租赁住房是指政府通过市场机制引导多主体投资建设,提供于符合条件的住房困难个人或家庭的租赁住房。保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题,以建筑面积不超过70平方米的小户型为主,租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。

02

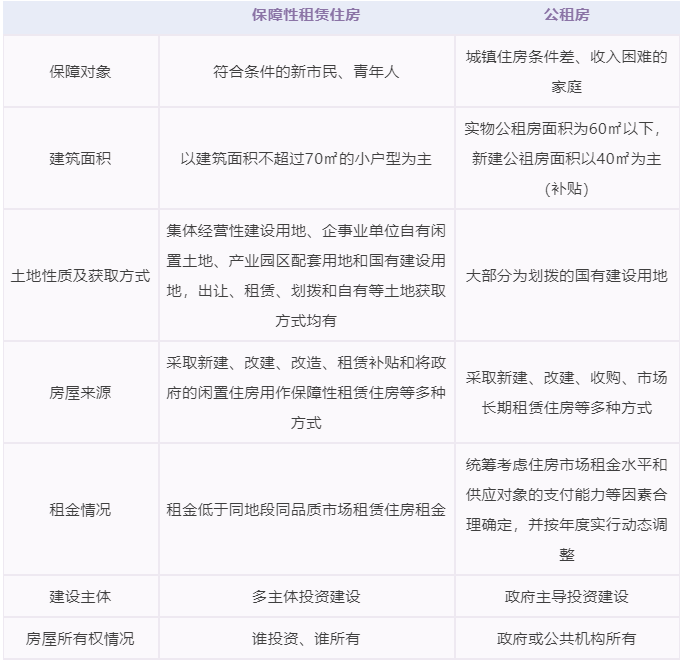

保障性租赁住房与公租房的区别

03

保障性租赁住房的分类

根据保障性租赁住房的来源不同,可划分为以下几种类型:

1. 新建形式

针对集体经营性建设用地或企事业单位依法取得使用权的土地,采取土地使用权抵押或其他方式融资自建保障性租赁住房,项目完工后独自运营或委托第三方运营,并通过租金收入和租赁补贴等形式收回投资并获取一定收益。也可采用合作开发模式,以土地作价出资,与强资金、强运营的市场主体成立合资公司,建设保障性租赁住房,分享后期运营收益。

针对产业园区配套用地,将园区配套办公及生活服务设施用地超出园区总用地面积比例上限的部分用于建设保障性租赁住房,参照园区的建设模式,该保障性租赁住房主要对象是业主方员工,免租金或象征性收取租金,也可正常对外出租,进而通过租金实现现金回流。

针对新供应国有建设用地,各市场主体以自建保障性租赁住房为主,主要包含集中建设和配建两种方式。区域内政策性住房专营企业以协议出让和划拨获取土地进行集中自建保障性租赁住房,财政或拨付一定比例的项目资本金。商品房开发商以市场招拍挂方式获取土地进行配建保障性租赁住房,项目建设资金为自筹。

2. 改建形式

市场主体以自筹资金通过政府划拨、收购、租赁、自持等方式获取闲置房产所有权,并自筹资金将其改建为保障性租赁住房。其中,对于闲置和低效利用的非居住存量房屋改建为保障性租赁住房的,使用期间土地使用性质不允许变更,也无须补缴土地价款。此保障性租赁住房可满足盘活资产和解决职工住房的双重需求。

3. 收购形式

目前,人口净流入的大城市通过一系列有效措施,增加了保障性租赁房源的供给,针对已经建设完成的保障性租赁住房,区域内政策性住房专营企业可与各建设单位签订接收或回购协议,利用自有资金统一接收回购,回购价一般是成本价及一定比例加成,成本价主要包括建安成本、融资成本、管理成本等。

04

保障性租赁住房面临的困境

1.如何定位

按照国办发〔2021〕22号文件,保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。目前对于新市民、青年人群体标准划分方面尚未有明确标准,对于“符合条件”的规定较为宽泛,即为本地就业、无自有住房人群,不限户籍和收入门槛。准入标准的模糊可能诱发一系列问题,比如如何精准定位目标人群、如何实现供需平衡、如何确保配给公平等,保障人群实际覆盖面与目标覆盖面依旧有很大差距,明确保障性租赁住房的具体定位,明确新市民、青年人的准入标准是落实保障性租赁住房政策所面临的一项挑战。

2.如何破题

保障性租赁住房政策重点强调市场主体参与的引导,充分发挥市场机制作用,并鼓励专业化、规模化市场主体建设和运营管理保障性租赁住房。但市场参与主体仍面临保障性租赁住房前期投入、回报周期等投资问题,依然处于微利、保本甚至初期亏损境况。因保障性租赁住房租金按低于同地段同品质市场租赁住房租金的标准执行,租金收益受限,如果以承租形式运营,再加之房源租金成本、运营管理成本等因素,政府税收优惠、财政补助较难保证项目盈亏平衡。因此,基于投资和运营的市场方式,保障性租赁住房将对市场主体缺乏足够的吸引力。

3.如何监管

随着保障性租赁住房建成与投放使用,运营管理面临着新挑战,准入审核和部门联动监管机制提升更加迫切,后续监管中合同管理和退出机制设计仍需细化。租后管理中违规用房行为时有发生,对转租房屋、拖欠租金、退出执行等问题需要深化对策研究。

05

相关建议

1.明确目标人群申请资格

明确覆盖对象的申请资格,清除审核层面障碍。一是明确准入条件,申请人需与本市企事业单位签订劳动合同。二是设定合理的人均住房面积上限标准。三是设定合理的申请收入标准。同时,优化货币补贴兜底轮候机制,保障性租赁住房轮候对象通过资格审核后的轮候期间予以货币补贴兜底。

2.加大政策倾斜力度

一是适当提升国有建设用地供应中单列租赁住房用地的出让比例,探索集体建设用地建设保障性租赁住房的新模式,政策层面进一步明确保障性租赁住房用途,限定地价和租金水平。二是创新金融产品形式,推动金融机构以市场化方式向保障性租赁住房持有主体提供长期贷款,充分发挥融资工具的优势,更多向市场化主体建设运营的保障性租赁住房项目倾斜。同时,加快探索保障性租赁住房资金退出渠道新模式,让更多市场主体通过REITS等模式实现资金在投融资环节的良性循环。

3.完善动态管理机制

一是明确监管责任主体,尤其是理顺运营管理部门和资格审核部门职能,落实工作责任制,建立审核与运营联动闭环管理机制,强化部门协同和信息共享机制,建立部门联动核查机制。二是重视保障性租赁住房租住管理,强化租赁合同管理,加强使用动态管理和轮候对象监督管理。三是借助数字化改革精简繁琐的审批流程,建立常态化申请受理机制,随时申请、随时受理,完善轮候制度压缩轮候时间,做到“审核-签合同-期满退租-续租-审核”全天候全过程动态监管,并实施网签备案信息共享查询,实时掌握相关状况变化,并及时处理。

保障性租赁住房开辟了我国公共福利住房建设的全新思路,能够最大程度满足目标人群住房需求,符合新时代房地产业“探索新发展模式,坚持租购并举”的要求。未来,仍需开展制度政策创新、管理运营探索,推动保障性住房又好又快发展。

参考文献:

[1]王建红.保障性租赁住房:挑战与对策[J].中国房地产,2022(07):28-32.

[2]王桂梅.保障性租赁住房运作模式及问题研究[J].住宅产业,2022(04):10-14+32.

[3]王继源,胡国良.发挥财政资金撬动作用,积极促进保障性租赁住房发展[J].中国发展观察,2021(23):42-45.

审核:李飞孟