“城·未来”城市片区开发与社区治理学术沙龙第三期活动预告

城市发展史就是人类对未来城市持续追求的历史,探索城市未来的发展趋势,实现“城市让生活更美好”。迈入新时代,面对世界城市发展的新趋势,中国亟需改变传统的城市发展模式,探索面向未来、面向世界、面向现代化的城市发展新道路。2021年,原浙江省委常委、杭州市委书记,杭州城市学研究理事会理事长王国平在《研究通报》先后发表《关于未来城市的思考》《论城市基础设施社区化——破解今天政府负债的不二法门》,对未来城市发展与治理提出了一系列具有战略性、思想性、针对性和可操作性的新观点。

为此,浙江省首批新型智库杭州国际城市学研究中心(浙江省城市治理研究中心)以“城·未来”为主题,设立“城市片区开发与社区治理学术沙龙”,邀请党政界、行业界(企业界)、知识界、媒体界、市民界相关代表作主题分享,通过研讨交流,共同思考未来城市的发展方向和治理路径,以期助力城市高质量发展和高品质生活。

2021年,党的十九届五中全会对扎实推动共同富裕作出重大战略部署,支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区,具有重大历史意义和现实意义。实现全体人民共同富裕,是社会主义的本质要求,是人民群众的共同期盼,也是社会主义现代化的重要目标。要想在高质量发展中扎实推进共同富裕,就必须坚持城乡融合发展,统筹做好就业、收入分配、教育、社保、医疗、住房、养老、扶幼等各方面工作,通过XOD+PPP+EPC、城市基础设施社区化等手段,实现从“同城同待遇”到“同城同待遇指数”,缩小城乡区域发展差距和居民生活水平差距。

在城市学看来,城市与乡村始终是一个不可分割的有机体、生命体和共同体,从乡到城和以城带乡构成了城镇化的两个发展阶段,类似于一枚硬币的两个面。城镇化是乡村人口向城镇空间迁移的过程,高质量的新型城镇化过程就是城乡融合发展与乡村振兴过程。从城市系统科学的角度来看,城市人口膨胀、交通拥堵、环境污染、住房紧张等“城市病”与乡村人口锐减、耕地撂荒、房屋闲置、产业退化、留守儿童等“乡村病”息息相关,“城市病”因“乡村病”而加深,“乡村病”也因“城市病”而蔓延。“城市病”与“乡村病”同病相连,互为病因,复合叠加形成“城乡病”。从本质上看,根治“城市病”必须通过乡村振兴,根治“乡村病”也必须通过新型城镇化。

从人口流动来看,城乡融合发展的路径在于减少农民即专职从事农业生产的就业人口,终极之路在于实现“城多乡少”的发展格局。回顾国内外关于城乡融合发展的研究成果,学术界有必要在理论层面分析“城市病”“乡村病”病理病根、演变规律、对立格局和发展趋势,解析城乡融合发展的内在机理、影响因子、主控要素、动力机制及城乡融合发展的规律性和持续性,构建城乡融合发展测度试验系统,提出城乡多融合发展的常规模式,验证中国城乡融合发展正处在从城乡各半到城镇化后期城多乡少的转型融合阶段,未来最终将迈入城镇化终期城多乡少的深度融合阶段。

从政策层面来看,城乡融合发展的关键在于群体待遇均衡化,即市民、农民、移民(流动人口)三大社会群体待遇首先实现“同城同待遇指数”,通过量的积累来促进质的跨越,为高水平实现“同城同待遇”奠定基础。新中国成立以来国家有关城乡发展政策的演进路径,总体上经历了从工农二元发展、城乡二元发展、城乡协调发展、城乡统筹发展、到城乡一体化发展、再到城乡融合发展的政策演进过程,这些政策对推动新型城镇化和乡村振兴发挥了重要指导作用。实施城乡深度融合发展战略,关键在于把新型城镇化与乡村振兴同时作为解决城乡病、提升城乡发展质量的手段,将县城作为创新城乡融合发展方式的载体,城乡双向发力建设美丽县城,推动新型城镇化与乡村振兴向高度同步化、深度融合化和共荣化方向发展。

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,提出将县城作为我国城镇体系的重要组成部分和城乡融合发展的关键支撑,对促进新型城镇化建设与构建新型工农城乡关系具有重要意义。为进一步探讨城乡融合发展与新型城镇化、新型工农城乡关系等问题,杭州城研中心浙江省城市治理研究中心联合杭州师范大学公共管理学院主办“城·未来”学术沙龙第三期。活动公告如下:

01、时间

2022年5月12日14:00-17:00

02、地点

杭州国际城市学研究中心仓前大楼109报告厅

03、主题

城乡融合发展与新型工农城乡关系

04、论坛组织

主办单位:

杭州城研中心浙江省城市治理研究中心

杭州师范大学公共管理学院

承办单位:

中国人工智能产业发展联盟(AIIA)智慧产业委

浙江省国土空间规划学会城市综合开发专业委员会

中国(杭州)智慧城市研究院有限公司

第一阶段:主持人开场致辞

李明超 杭州城研中心研究一处处长,研究员,AIIA智慧产业委秘书长,省规划学会城市开发委秘书长

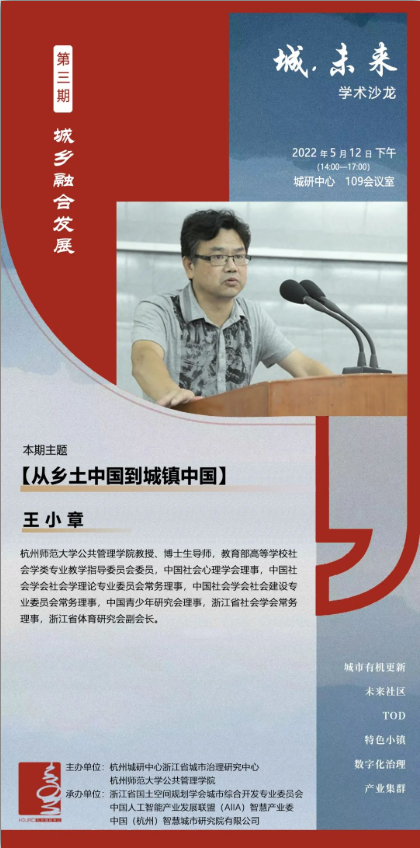

第二阶段:主题分享——从乡土中国到城镇中国

王小章 杭州师范大学公共管理学院教授、博士生导师,教育部高等学校社会学类专业教学指导委员会委员,中国社会心理学会理事,中国社会学会社会学理论专业委员会常务理事,中国社会学会社会建设专业委员会常务理事,中国青少年研究会理事,浙江省社会学会常务理事,浙江省体育研究会副会长。

第三阶段:研讨交流

供稿:周燕娜、李明超

审核:李明超