第二则

- 西湖文化景观的造景特色 -

(一)城湖相依、和谐隽永

杭州西湖自唐、宋时形成风景区以来,就有“东方明珠”之称。群山以湖面为中心,层叠连绵地在北、西、南三面环绕着西湖,状如马蹄;湖东则为平坦的土地,座落着具有千余年历史的杭州城。西湖有着典型、独特、完美的中国文化品质。西湖园林的每一处都有其深邃的文化内涵,凝聚着东方自然山水式生态美学思想的精华,使园林获得了灵气,具有了永恒的生命力。

历代先贤与劳动人民结合其山水特性逐渐加工创造出西湖这一中国山水文化的经典。将山水与文化紧密融合,浑然一体,是千百年来西湖建设的成功之处、经典之处。无数文人亦为其所倾慕,例如,苏轼在杭州做官时就浚湖筑堤,亲自打造出名列西湖十景之首的“苏堤春晓”(图3)。西湖经苏轼一番整治,便呈现出《饮湖上初晴后雨》中的美景:“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”苏堤的建成不仅大大改变了西湖的景观格局,同时成为后世效仿的对象,对西湖“两堤三岛”的景观格局产生了深远的影响。

西湖具有“三面云山一面城”的空间特征,湖、山、城形成了唇齿相依的亲密关系,这一方面改善了城市的生态环境,另一方面又丰富了城市的文化内涵,提高了城市的文化品位。西湖的这种湖、山、城和谐交融的景观空间关系,既呈现出人与自然独特的整体感和亲和感,也为整个风景区内的建筑物或构筑物的营造提供了良好的空间环境。自唐宋以来,由于园林的兴盛和佛寺的兴起,人们即便是到佛寺上香,也可以顺便饱览西湖胜景。西湖周边园林的兴盛让人们可以随心所欲地游览。这就是西湖经久不衰的魅力所在,也是西湖不可取代的价值所在。

(二)师法自然、因物构景

西湖犹如一件巨大的艺术品,虽经人类加工,但仍不失自然。艺术贵真,真即自然。人们对西湖的加工,不显雕凿,不露斧痕,点缀、构筑之物,与环境协调,融于自然,故人们赞美西湖是“天然画图”。人们对西湖的艺术加工,崇尚自然,这是道家“道法自然”、“无为而治”理念的体现。特别是近代以前的西湖虽紧临城市,与城市仅一步之隔,但湖城关系融洽,房屋不过树顶,城与湖之间以碧树相隔,使人们在西湖之中或环湖林木中不见城市,但见青山绿水、飞鸟游鱼、碧树红花,因此极易忘却尘虑,放松身心,挥发天性,融入自然之中,获得回归自然、天人合一的愉悦与灵悟,实现身心的真正修复与精神升华。

西湖山水俱佳,拥有丰富多样的自然环境,在园林营造时,如何因地制宜地进行创作是非常重要的。例如,灵隐景区的韬光寺因“址”构景,由于受地形局限,寺院建筑空间不能维持一条平直的中轴线,因而采用随地形转折的轴线来保持宗教建筑的基本序列,其建筑空间呈曲尺式展开,在转折点以新异的景观吸引和诱导,层层递进,引向群体空间的高潮,使其在曲折幽深中,产生空间的节奏感(图4)。也有因“水”构景的,如郭庄的“两宜轩”,位于两块水面中间,既是视觉焦点,也是观景的最佳位置,不仅巧妙地分隔了郭庄的南北两块区域,还划分了两处区域的风格(图5)。还有因“山”构景的,如依孤山而建的西泠印社,充分尊重自然地势的起伏陡缓,因地制宜,或在峭壁之侧做半亭之景(图6),或在悬崖之畔做吊脚之楼(图7)。还有因“土”构景的,如太子湾公园就是在西湖疏浚淤泥的堆积场上建造而成的,模仿自然山水意境,就土造势,巧妙地利用场地内堆积的淤泥,开挖溪、池,堆筑坡、丘,营造出高低起伏、错落有致的地形,达到“天人合一”的景观效果(图8)。

(三)题名成景、意境融彻

杭州西湖不仅是一个自然湖泊,更是一个人文湖泊,它是人类与自然和谐相处的产物,这种基因是无法复制的。春来“花满苏堤柳满烟”,夏有“红衣绿扇映清波”,秋是“一色湖光万顷秋”,冬则“白堤一痕青花墨”。名自景始,景以名传,无数的诗人画家不惜笔墨用诗画来描绘西湖,从而使西湖山水与文人诗画相映成趣。现代著名作家郁达夫曾于1935年7月作诗《乙亥夏日楼外楼坐雨》:“楼外楼头雨似酥,淡妆西子比西湖。江山也要文人捧,堤柳而今尚姓苏。”这首诗从苏堤得名的典故说明了文人与山水园林的关系。诗画的流传也使得杭州西湖为更多的人所知晓。例如,南宋“西湖十景”得名于皇家画院山水画的题名就是一个明显的例子(图9)。故有“苏堤春晓”、“曲院风荷”、“平湖秋月”、“断桥残雪”等景名流传于世。名中有诗,名中有画,以命名艺术之美点化自然山水。

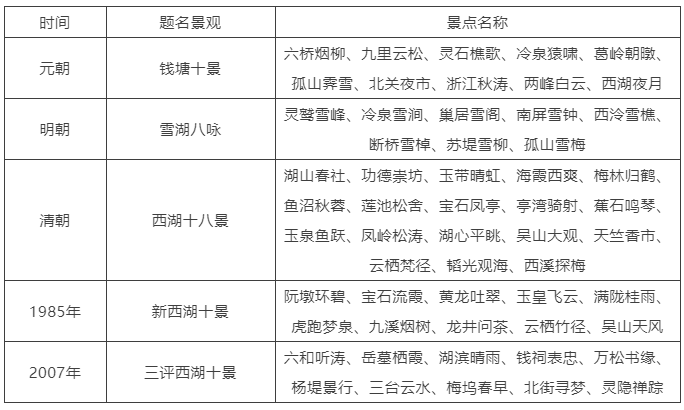

在南宋之后,杭州西湖又分别评出了元朝“钱塘十景”、明朝“雪湖八咏”、清朝“西湖十八景”、1985年“新西湖十景”、2007年“三评西湖十景”等题名景观(表1)。

表1 南宋之后的西湖园林题名景观一览表

西湖景观通过题名将山光水色、风物人情、生活哲理等传达给人们。园林题咏或言志、或抒情、或纪事、或写景,使观者感到寓意无穷,精神境界得到升华。如“三评西湖十景”中的“岳墓栖霞”,岳庙是一座陵墓园林,现存建筑为1923年重建。坟前有一对联:“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”,表达了历史公正的声音,令人读后激发起无限的爱国热情。

西湖题名景观以其丰富的美学和哲学内涵,再加上各种宗教文化和山水文化的积淀,向世人呈现了一个举世无双的人间天堂。

(四)时空借景、四时变幻

古人造园向来讲究借景手法的运用,计成在《园冶》中对此有精辟的总结:“巧于因借,精在体宜。”西湖以山水取胜,群山层峦叠嶂,湖水平远幽静,其园林营造巧借山水成景。环西湖所有景点均以湖为中心,三面群山环抱,群山与湖面常为借景的对象,其中,以西湖北面宝石山山巅的保俶塔与西湖南边夕照山之上的雷峰塔最为典型。保俶塔、雷峰塔一北一南成为西湖的地标和制高点,也让西湖风景从二维平面变成三维立体。特别是在夜色中,任何人从任何地方进入西湖,都会一眼看到亮丽的保俶塔或雷峰塔。人说西湖两塔中保俶塔像美女,雷峰塔像老衲,这个形容非常贴切。整个西湖也因此具有两种气质:美女的俏丽多姿、老衲的厚重深沉(图10)。

西湖常因借自然地形与生态环境来造景,以求达到“虽由人作,宛自天开”的效果,其所强调是“时空借景,四时变幻”,在空间上,借西湖的青山绿水及因旨而建的亭塔楼阁;在时间上,则是“因时而借”,“晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖”即是如此,春借桃、柳,夏借荷,秋借桂、月,冬借雪,可见西湖四时皆景,又各具意境。

借“花木”为景在西湖景观中有相当重要的地位,西湖因景种植花木历史悠久。例如,始于宋代并传衍至今的苏堤“桃柳相间”景观,形成了“西湖十景”之首的“苏堤春晓”。又如,夏日游赏西湖最先映入眼帘的是“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”景象,里西湖、西里湖、小南湖等地都集中成片种植了荷花,其中尤以“曲院风荷”的荷景为盛,早在南宋,湖面四周就遍植荷花。再如,明代高濂《四时幽赏录》中曰:“桂花最盛处,惟南山龙井为多。而地名满家弄者,其林若墉若栉,一村以市花为业,各省取给于此。秋时策蹇入山看花,从数里外便触清馥。入径,珠英琼树,香满空山,快赏幽深,恍入灵鹫金粟世界。”所述的就是满觉陇的桂景,自明代起这里就成为赏桂的胜地,故有“满陇桂雨”一景。

作者:陈波 浙江理工大学建筑工程学院风景园林系、浙江省浙派园林文旅研究中心主任,浙江省重点新型专业智库杭州国际城市学研究中心浙江省城市治理研究中心客座研究员