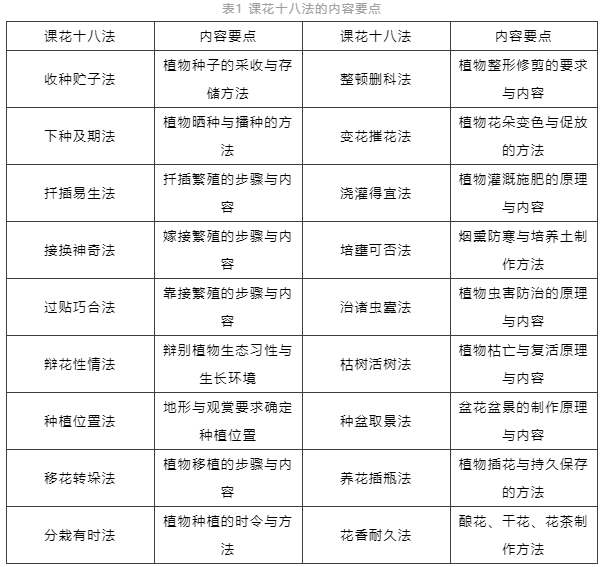

我国园林的发展历史十分悠久,从古至今已有3000多年的历史,形成了自己独特的园林体系,浓缩了我国古代人民的精神文明和无穷智慧。明清杭州园林中的植物配置,在经验总结中体现了科学的成分,植物的形体特征、生长习性、配置方式、色彩搭配和种植模式等成为造园者关注的重点。清代著名园艺家陈淏子所著的《花镜》中,其卷二“课花十八法”是作者在博览先人植物专著,归纳总结群众的劳动经验后,结合自己在杭州栽花种树的园林实践而首创的植物景观营造方法(表1),故而后人可从“课花十八法”看出明清杭州园林中是如何进行植物景观营造的。

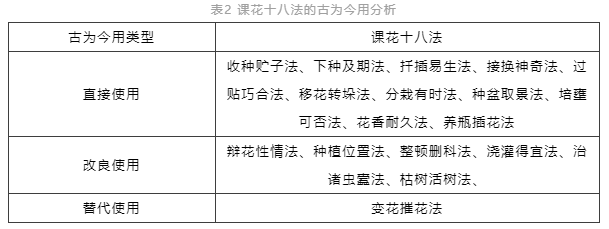

通过深入研究“课花十八法”后发现,它涵盖了植物种植设计的整个过程,从种植移植、种植时期、种植准备、种植穴挖掘、种植朝向、种植支撑、养护管理都有具体的阐述。于当下而言,有些方法即使在今天也是可以直接使用的,如收种贮子法、下种及期法、扦插易生法等;有些方法则需要经过改良后方可使用,如辩花性情法、位置种植法等;有些方法已被现代更加全面、更加系统、更加实用的内容所替代,如变花摧花法(表2)。

通过“课花十八法”的研究和明清杭州园林具体案例描述,经提炼与归纳,可得出三种园林植物生态造园手法:植物选择法、适地适树法和季相丰富法。

一、植物选择法

自然界中植物种类成千上万,但并不是所有植物都适合用到园林中,所以园林中植物种类的选择尤为重要。在园林中选择植物种类时,不仅要考虑植物的生态习性,尽可能选择乡土树种,还要保证树种的多样性,才能营造出稳定而优美的园林植物景观,因此,植物选择法可以细分为生态习性法、乡土特色法和种类多样法等三种方法。

(一)

生态习性法

《花镜》里的“辨花性情法”提到:“苟欲园林璀璨,万卉争荣,必分其燥、湿、高、下之性,寒、暄、肥、瘠之宜,则治圃无难事矣。若逆其理而反其性,是采薜荔于水中,搴芙蓉于木末,何益之有哉?”“辨花性情法”位于课花十八法之首,足以说明了解植物的生态习性、根据植物生态习性选择需要种植的植物在植物配置过程中是非常重要的。书里用若干例子论证了选择树种首先要考虑植物的生物学特性与生态习性。这说明在古时候,人们就认识到为了能营造优美的园林景观,要选择合适的植物。树种选择合理,可以提高观赏效果、保证景观质量、节约建设资金和管养成本。

对于各种植物相关生态习性以及栽培原理的研究在陈淏子所著的《花镜》中有相关的记载,他对植物进行的相关分类以及对生态习性的具体说明,主要集中在“花木类考”、“藤蔓类考”、“花草类考”中,总共介绍了295种植物。从中可知古人对园林植物的选择在当时就已经有了一定的研究基础,对于当时植物景观的营造提供了切实可靠的依据。明清杭州园林在植物选择上均考虑到了这一点,在园林中也都是采用适宜的植物来进行景观营造,如梅、桂花、垂柳、荷花、木芙蓉、松、竹、桃、杏、枫香、山茶、杨梅、石榴、海棠、紫薇、樟、李、朴、杉、柿等,这些植物均能适应杭州的气候,并在明清杭州园林中广泛运用。

(二)

乡土特色法

乡土树种,指经过长期的自然选择及物种演替后对某一特定地区有高度生态适应性的自然植物区系成分的总称,具有适应性强、病虫害少、抗逆性强等特点。有些乡土树种在当地种植的历史非常悠久,还能形成当地的乡土文化特色。它们首先在选材上方便、运输成本低,后期也不需要投入太多人力物力去养护管理。乡土树种对于外来植物而言有着无法比拟的造景优势,其在所处的地域已经经历了长期的物竞天择,体现出对本地环境良好的适应性。

明清时期,杭州对乡土树种的栽植和应用已经有了一定的理论基础,这在各时期府志、县志等的物产篇中均有记录。而记载明清杭州园林的诗文古籍中涉及到的乡土植物也不少,例如,提到梅花的有“山房多修竹古梅”的青莲山房,“古梅翠竹,夹岸排立”的竺西草堂,“玉梅倚石如高士”的小有天园;提到桂花的有“周植老桂修篁”的小辋川,“阶前老桂婆娑”的天香书屋,“泉侧丛桂常青”的清孤山行宫。此外,垂柳、荷、芙蓉、松、竹等古籍、诗文中常提到的植物也都是杭州的乡土植物。

(三)

种类多样法

“物种多样性促进群落稳定性”是生态学中一条重要的原理,因此,园林植物配置时必须重视物种多样性选择,尽可能采用更多的植物种类,避免采用单一物种的配置形式。明清杭州园林植物配置在植物种类选择上除了考虑其生态习性外,使用的种类数量也非常之多。在《万历杭州府志》、《乾隆杭州府志》、《西湖志》、《西湖志纂》、《民国杭州府志》、《万历钱塘县志》、《嘉靖仁和县志》、《康熙仁和县志》、《康熙钱塘县志》的物产篇,以及《西湖游览志》、《西湖梦寻》、《湖山便览》、《遵生八笺》、《花镜》等古籍、诗文中提及的植物有300多种,而常用的植物有100多种,这些植物不仅是杭州的乡土树种,而且种类繁多,它们至今在杭州园林中依然广泛应用。

二、适地适树法

风景园林学中的“适地适树”,是指人们在植物景观营造过程中,根据其功能性需求,选择适生于当地气候和景观营造场地条件的植物种类及品种,并进行合理的植物配置和养护管理,形成稳定的、适宜的、节约资源的植物景观。适地即根据栽植地的气候、水文、土壤等自然条件和功能需求确定合适的植物种类;适树即在充分了解园林树种的生物学特性、生态习性和对功能需求的适宜性的基础上,确定合适的栽植地。

适地适树需要正确处理“地”与“树”之间的关系。在我国,人们很早就认识到适地适树在植树造林中的重要性,如西汉刘安的《淮南子》中说“欲知地道,物其树”,指出了树木生长与自然条件的密切关系。《花镜》“位置种植法”中的“故草木宜寒宜暖,宜高宜下者,天地虽能生之,不能使之各得其所,赖种植时位置之有方耳……花之喜阳者,引东旭而纳西晖;花之喜阴者,植北囿而领南薰”,进一步阐明了适地适树的重要性以及“地”与“树”之间的重要关系。

由于在不同的环境条件中,立地条件差别较大,因此,适地适树法应用于植物配置具体实践时,需要特别关注与建筑、水体、山石以及植物本身之间搭配的协调性,应分别对待。下面从园林建筑、山石和水体这三种立地条件以及植物之间的搭配,分析适地适树过程中的生态手法。

(一)

与建筑配置法

在园林中,植物和建筑之间有着非常紧密的关系,根据建筑周边环境的限制,选择合适体量、适当数量的植物来适应建筑周围的小环境。结合建筑的采光、空间范围,根据植物的生态习性及与建筑的搭配,进行相关的选择,达到建筑和植物相协调的状态。

明清时期,杭州园林植物与周围建筑之间的关系在不同古籍中多有体现。《西湖志》中的白云山房:“大抵屋皆南向,而就其地势高下,盘旋往复,结构疏密,或整或斜,中多牡丹、松、桂、梅、竹、桃、杏,皆嵩年手植。”该处以地势上的盘旋往复,结合南向的建筑,将植物进行疏密上的结合,或整或斜的排布,既是对建筑的适应,也满足植物自身对环境因素上的需求。翁庄“前有殿春舫,植牡丹数十本”,在局限的庭院空间,不宜植大树,便以牡丹这种低矮花木作为其主要呈现的景观。

综合以上古籍可见,一般古人造园受限于空间,建筑和植物之间的关系较为局限,在庭院中以低矮花木为主,一方面不会阻挡建筑采光,另一方面低矮植物所需生长空间较小,不会与相对体量较大的建筑之间相互妨碍,也更适合其生长。庭院外的建筑空间,体量大的植物可环植于建筑周围,在不影响建筑采光的条件下,营造相应的植物景观。

(二)

与水体配置法

水是园林中灵活多变的元素之一,园林中在水边多种植耐水、喜湿的植物来营造景观。水池周边则以各植物之间层次和疏密上的关系相互搭配,留以足够的观赏水景的视线空间。

《西湖梦寻》中的就庄“海宁莱州守陈谦,致政后所筑,沿堤插柳,结篱为门,垒石为山。”沿堤插柳是古代常见的岸边植物配景方式,垂柳耐水湿,更重要的是,随风拂动的柳枝,柔条拂水,能营造惬意宜人的景观效果。《清波小志》中对放生池周围景观有相关描述:“今池内种莲,围堤遍植木芙蓉,自初秋迄于九月,花光叶翠,映于水面,比长堤桃李更觉繁艳。”以水生植物莲花作为水中之景,岸边围植喜湿润环境的木芙蓉,其优美景观映于水面之上,相比常见的桃李搭配更为惊艳。对杭州的姚庄描写为“割西湖水一二亩于堂之西以为沼,内植荷芰,外环堤岸,树桑麻,种蔬菜,取地之利焉。”水中种植荷花与菱角,不仅能提升景观效果,还能净化水质;堤岸边种植桑麻、蔬菜瓜果,经济实用。

(三)

与山石配置法

因古人造园模山范水于自然,在有限的园林小空间内,以体量较小的假山石作为自然山石的替代,同时以合适体量的植物与其搭配,形成景致优美的园林小景。《说杭州》一书在南园的描写中提到“池南垒土石为山,植乔木数株。山坡遍植书带草”,书带草即是沿阶草,是多年生的常绿草本,其喜半阴,耐寒性强,须根粗壮,对于山石环境的适应性良好,与山石配置相得益彰。《东城杂记》中对庾园的介绍为“其中叠石为山,疏泉为沼,间以竹木,错以亭台,即一花一草,必使位置得宜,详略有法”,这说明庾园内一花一草的栽植,都要在适合其生长的地方,是《花镜》“位置种植法”最直接的体现。《西湖游览志》记载,在孤山俞公祠中有“古梅一株,盘抱奇石,干出石孔中,岁久与石吻合。老干丫杈,如从石面生也”,梅花耐贫瘠,能适应山石环境,梅石搭配最相宜。

(四)

群落内配置法

植物群落内每种植物之间都存在着互利、竞争等相互作用,所以在园林植物配置时要考虑每种植物所处的生态位。生态位是指一个物种在生态系统中的功能作用以及它在时间和空间中的地位,反映了物种与物种之间、物种与环境之间的关系,其直接关系到生态园林系统景观审美价值的高低和综合功能的发挥。正确处理植物的生态位,才能构成一个相对稳定的植物群落结构。

在对明清杭州园林进行相关记载的古籍中,虽没有众多的文字篇幅来说明不同植物之间的搭配造景,但从三言两语中可知其群落结构。《清波小志》中对万松书院的记载:“亭外左湖右江,高城环带,奇石林立,杂植松柏、桐桂、梅杏、桃李诸花木,掩映山谷间,随在可畅襟怀”,可见,上层有松、柏和梧桐,中层有桂花、梅、杏和桃李;《西湖韵事》中记载:“初筑新堤,遍栽垂柳,以名卉错杂其间,俗呼十锦塘者是也”,可见,堤旁植柳,名花杂植其下。以上古籍记载的植物群落文字描述简短,但是通过其描述可知这些植物在群落结构上有各自的生态位,彼此之间各得其所。再如郭庄东南隅庭院(图1),上层有香樟、水杉等喜阳物种,这些高大乔木均是位于庭院右侧,这样植物根部不会对建筑产生破坏;中层有梅花、鸡爪槭、桂花等植物,梅性喜阳,片植于庭院中间,上层没有高大乔木遮挡,有利于梅花的生长;下层有常春藤、络石、沿阶草等植物,作为地被。在一个小庭院内,植物群落结构分明,每种植物都有合适的生态位,全靠其合理的种植位置。

三、季相丰富法

植物有兴衰,随四季而变;园林便也随着时间而不断变化,通常我们把这一过程称之为季相变化。植物的开花、结果和凋零时间不同,使得每季的观赏重点也不一样。因此,掌握植物的观赏特性,对植物进行合理配置,突出其季相特点,使四季有景可赏尤为重要。

关于季相,众多古籍中均有论述。《花镜》中的“其中色相配合之巧,又不可不论也”讲述了季相突出的重要性;《长物志》中也提到“草木不可繁杂,随处种植,使其四季更替,景色不断”,同样指出植物要合理选择、搭配,以致四时之景不同;《园冶》在“借景”一节中详细描述了景色随四季变化的景象:“片片飞花,丝丝眠柳……红衣新浴,碧玉轻敲……冉冉天香,悠悠桂子,但觉篱残菊晚,应探岭暖梅先”,春有柳树夏有荷,秋有桂香冬有梅,四时景致不一,皆有景可赏。以上的讲述都是总体而论,在谈到具体花木的季相时,《长物志》在花木篇中说道:“红梅、绛桃,只是林中点缀,不宜多植”;《闲情偶寄》在述及紫荆时提到此花本是可以不要的,“但春季所开,多红少紫,欲备其色,故间植之”,说明古人也十分注重季相表达,根据花色来决定是否栽植其于庭院中。

明清杭州园林植物在四季景观营造上可谓是匠心独运,一年四季各种花木竞相开放,赏梅可去孤山和伍相庙、赏玉兰去灵隐寺、赏杜鹃花去孤山寺、赏牡丹去开元寺、赏荷去曲院、赏桂花去灵隐和天竺、赏蜡梅去万松岭等。明代学者高濂在《遵生八笺》一书中总结出杭州一年四季的宜游活动,其中不少与植物相关,春可孤山月下看梅花、苏堤看桃花,夏可苏堤看新绿、乘露剖莲雪藕,秋可西泠桥畔醉红树、满家弄赏桂花,冬可雪霁策蹇寻梅、山窗听雪敲竹。

除此之外,明清杭州园林中四季可赏的植物亦是非常丰富,甚至有些还成了名景。如西湖行宫八景的鹫香庭以孤山山岗为背景,房前遍植桂花,金秋时节桂花飘香,竹凉处在原有松林的基础上,种植了万竿绿竹,其间夹杂着各类怪石,形成清阴茂密的环境;玉兰馆堂前多植白玉兰,花开时节,远望如琼枝玉树。除此之外,还有西湖十八景中的梅林归鹤(梅)、鱼沼秋蓉(木芙蓉)、莲池松舍(莲)、凤岭松涛(松)、西溪探梅(梅),杭州二十四景中的吟香别业(荷花)、黄龙积翠(竹)。除了开花植物丰富杭州园林植物群落季相,落叶植物也起到了重要的作用,常绿与落叶组合、观花与赏叶搭配,共同组成明清杭州园林植物景观。依托于这些植物,明清杭州园林形成了四季有景、季相突出的植物景观特色,植物也成了杭州园林文化的符号;依托于这些植物,杭州四季景观变化多姿多彩,犹如自然之更新交替。

作者:浙江理工大学建筑工程学院风景园林系、浙江省浙派园林文旅研究中心主任 陈波博士