造园即园林的营造、构筑,重在构字,含义深刻,深在意境,妙有诗情画意。因此,它不是山水、建筑、植物的简单组合,而是遵循一定自然法则和艺术规律所创造的符合人们审美情趣的可行、可游、可望、可赏、可憩、可息、可感、可悟的一种人工环境。意匠,按《辞海》的解释:“谓作文、绘画等事的精心构思。语出陆机《文赋》‘意司契而为匠。’契,犹言图样;匠,工匠。杜甫《丹青引——赠曹将军霸》‘诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。’”中国诗画同源,充盈着诗情画意的浙派园林亦然,均重意境。意境,犹如灵魂,意立而情出,融情于景,景情相生。景由匠作出,统领匠心的是意,景是意的载体,犹如躯壳,无此,则灵魂无所着落。由此而言,浙派园林之造园意匠,是艺术和技术的有机结合,完美统一,体现了自然之美、空间之美和人文之美。

在过去的研究中,提到的意匠往往是传统造园意匠,指的是营造落成后的园林的展现,是原有的状态。传统园林营造中,除假山石营造之外,其余部分几乎都不用图纸来表达造园诉求,且由于年代久远,古人的造园过程也难以详细考证。那么,从现代园林景观营造的角度来看,从造园之初的目的逐步解析至造园的落成就显得十分必要。

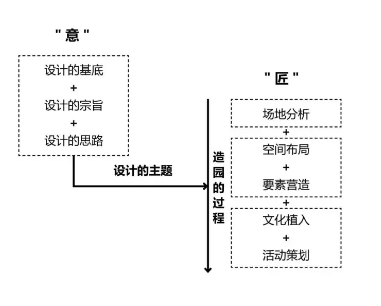

因此,现代造园意匠论就是造园的全过程反映出来的“意”(艺术)和“匠”(技术)结合的方法论,是对园林景观设计与营造的全面指导。现代造园意匠论,是结合现代造园的实际理论,是在传统造园意匠的基础上归纳总结,提炼出来的一种方法论。其内容更为充实,适用对象更为广泛。本文以明清浙北私家园林为例,尝试将“意”与“匠”的内涵与流程分别进行梳理(图1)。

图1 造园过程中的“意”、“匠”梳理

“意”是“匠”的指导思想。在造园之中,“意”是一种艺术。园林的“意”源于场地之地宜,而场地又借“意”生发意境,体现其艺术内涵,是造园当地的自然、政治、经济、人文环境与造园主意志的互相融合,并使之反映天地自然与园主内心世界的一种景观。陈从周先生也在《说园》中说到:“造园重在境界,故必先立意,意出而景生。”意往往理解为意在笔先的“意”,即造园之初的构思。然而陈从周先生又说:“我国古代造园,大都以建筑物为开路。私家园林,必先造花厅,然后布置树石,往往边筑边拆,边拆边改,翻工多次,而后妥帖。”可见,私家园林的营造也不是一蹴而就的,而是有一个过程。不仅仅在于造园之初合场地之宜的立意,还关系到造园之后意境的深化。“意”可以提炼为园林设计的主题,贯穿造园的始终。

01

师法自然——设计的基底

明清浙北私家园林在造园之初就深受中国道法自然思想的影响,故明清私家园林多为自然山水园。例如,从整体环境上来说,杭州西湖自然风景的美多有“一湖、二塔、三岛、四堤、五园、六水、七寺观、八胜景、九峰岭、十景”的说法,其风景层次丰富。景物之间自然形成对景、借景等空间关系,并随着季相、时相、天象的变化而变幻无穷。不仅是西湖,嘉兴的南湖,湖州的白蘋洲、太湖周边也存在这种山水组合。明清时期的浙北私家园林显示出的是归隐于山林,讲求最大限度地与周围环境相协调、渗透和融合,不同于苏南园林的精致安逸之感。园林主人在造园前先为园林立意,才能使得园林在造好之后传递出这种情怀。在掇山理水上,多模山范水,以求“虽由人作,宛自天开”的境界。如飞来峰以峰石、洞壑闻名,自南宋以来多被作为假山写仿的对象;杭州的胡雪岩故居就有“擘飞来峰一支,似狮子林之缩本”的美称。又如嘉兴绮园在池中置小峰石写仿西湖“一池三山”的营造模式。

由于受到文人审美的影响,对于园林古韵的追求也是必不可少的。“多年树木,碍筑檐垣,让一步可以立根,斫树桠不妨封顶。”营建房屋时,着意保留原有大树,妥善解决与建筑在布局上出现的矛盾,便可轻易达到古韵的效果。景观植物的选择也多采用乡土植物。除此之外,古人造园多就地取材。掇山用石按来源分有湖石和山石,即开采于湖中和山里。浙北多湖山,其中杭州的天竺山、凤凰山,湖州的太湖、弁山,在明清时期都是有名的石材产地。故在石材选用上,杭州的石材品种多选用黄石、湖石,甚至是英石、宣石,而湖州则更多地发挥临湖优势,更多地使用太湖石。明清时期水网纵横,为私家园林掇山置石营造的材料运输提供了极大的便利。此外,建筑营造所需的木、竹、桐油等材料,也是取自当地较为盛产的材料。

02

以人为本——设计的宗旨

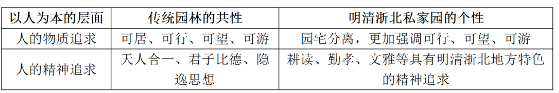

以人为本的园林功能性是造园者在造园之初就先予考虑的,即园林主要是为人服务的。郭熙在《林泉高致》中说到:“世之笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。”这点在明清浙北私家园林的营造中有了更集中的体现(表1)。

表1 以人为本设计宗旨与园林设计关系对照表

(一)人的物质追求

传统园林作为古人的“家”,成为了庇护他们远离风吹日晒,提供给他们饮食起居的场所,是一个舒适自在的人居环境。所以在传统园林营造之中都以建筑为先,就是园冶中所讲的“凡园圃立基,定厅堂为主”。在园林营造中,除建筑外的园林要素,如山、水、植物等则展现出园主人在园林中的物质追求,不仅仅停留在得以庇身的生存层面,而是更具有娱乐玩赏的功能。而明清时期大部分浙北私家园林展现出园宅分离的特质,不再仅仅将园林作为建筑的附属品。可见,浙北私家园林在物质追求上不仅追求可居,还更加刻意地强调可行、可望、可游的功能。

(二)人的精神追求

园林不仅仅只是功能的载体,从精神上讲,它也应该是追求心灵闲适愉悦的场所。在历史上,影响造园的思想大致有以下三个:天人合一、君子比德、隐逸思想。其中,天人合一的思想源自秦汉时期的自然崇拜,从祭祀山河到农业生产再到“第二自然”的营建,可见,古人对于自然敬畏、感恩、向往的情感随着历史发展也在逐步积淀。君子比德体现在造园时欣赏园林之美,通过要素的营造,体现人类的美德。隐逸思想在明清时期显示为明清交替易代,文人士大夫出于对外族统治的不满,纷纷归隐山林之间,通过造园营造自己的一番小天地来抒发对现世生活的不满,其园林中的隐逸之味和自由洒脱之情也成为后世私家园林造园的灵感之源。基于这三个传统园林共同的思想追求,在不同的地域和时代,又衍生出了不同的文化与不同的追求,如耕读、勤孝、文雅等等。功能性还体现在追求经济效益上,尽管在明清之时,全国范围的园林都有着生产功能衰退,造园更加追求休憩和娱乐的特征;而在浙北私家园林中或多或少都保留了一部分的生产用地,如小莲庄中的莲花池、安澜园中的菜园,都用以满足文人士大夫享受田园农耕的精神追求。

03

诗情画意——设计的思路

浙北私家园林中,不管是利用真山真水而兴建的“天然山水园”,还是人工模拟山水地貌所形成的“人工山水园”,都受到规模的限制,难以在有限的空间中表达大自然的无限蕴含。这时,传统的山水诗画就成为一种链接自然原型与造园之间的媒介。“善画者善园,善园者善画”,诗情画意与浙北私家园林密不可分,是园林设计的思路来源。

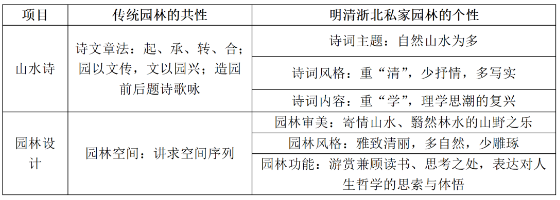

(一)山水诗是园林设计的灵感

明清时期,浙北地区的山水文学和造园已密切结合(表2),中国古人作诗文讲求章法,注重起、承、转、合和抑扬顿挫。“造园如作诗文”,在园林的空间设计上,传统造园也常常借鉴这一创作手法,尤其是先抑后扬的手法。明清浙北私家园林沿袭了这种造园手法,在宅与园的连结部分尤为常见,意图创造由“宅”入“园”时豁然开朗的感觉。并且,这种山水诗的思路贯穿设计全过程,在造园前一些著名的山水诗句(部分山水诗句往往也是前人所造园林的描述)成为造园的启发;在造园完成后,古人还常常作诗咏园。山水诗中也往往记载了私家园林营造的手法,如安澜园前身——清初遂初园,陈元龙就曾做遂初园诗十八首,并以十八处景点为题。园以文传,对于已经消逝的安澜园更是如此。仅仅是通过四五行诗词的描述,便赋予了安澜园中十八景以诗画的气息,那园中之景就已经不是普通的山水建筑和植物所能比拟的了。

表2 山水诗与园林设计的关系对照表

除此之外,在明清浙北私家园林中还较为典型地体现出重“清”重“学”。“清”即指空灵脱俗,明清时期浙派诗人大都属于寒士阶层,在其诗词著作中多有清丽、清孤的意味,顾炎武、黄宗羲、王夫之成为当时的代表,这在园林中展现为对于雅致、清丽的追求。“学”指明清时的理学思潮,这在园林中体现为对于这类文化要素的直白表达,如南浔的嘉业堂藏书楼、朱彝尊故居的曝书亭;以及用简单的构筑表达深刻的人生哲学的设计方法,如方池的应用等。

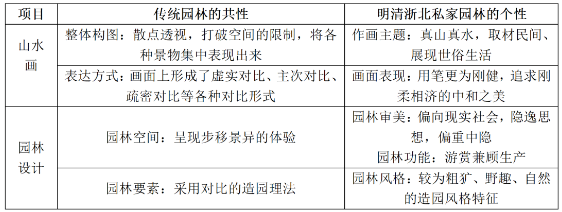

(二)山水画是园林设计的蓝本

浙派山水画创作中继承了传统中国山水画的空间表现形式,多采用散点透视,打破空间的限制,将各种景物集中表现出来,可见,创作时作者的观察位置是移动的。这对浙北地区连续风景布局也产生了重要的影响,浙北私家园林是一系列复杂游赏空间的组合,它带给观赏者的不是一幅幅独立的画面,而是一幅步移景异的整体画卷。除此之外,山水画中注重对比,以达到“言有尽而意无穷”的境界。山水画家通过对主观世界的分析,对客观物象进行了艺术的加工,在画面上呈现了虚实对比、主次对比、疏密对比等各种对比形式。这使得园林营造之时也对场地中的主景次景、疏密布局进行深入的考虑,以求得含蓄深远而耐人寻味的意境。

除此之外,浙北地区山水画有着如下显著的特点(表3):在南宋宫廷画的基础之上,从民间取材、展现世俗生活,这在浙北的私家园林造园审美中体现为对于现实美好生活的追求,在隐逸的追求上以隐于市的中隐为多;在功能上多在园林营造中打造一隅渔樵耕读的场所,不仅仅是追求园居生活中的吃喝玩乐。同时浙北地区的山水多以真山水为主题,其画用笔更为刚健,喜好突出笔情墨趣,追求刚柔相济的中和之美。“山石多以大斧劈皴刚线勾勒,大笔挥洒,气势磅礴”,这在明清浙北私家园林营造中又演化出了较为粗犷、野趣、自然的造园风格特征(表3)。

表3 山水画与园林设计的关系对照表

【作者简介】陈波博士 浙江理工大学建筑工程学院风景园林系、浙江省浙派园林文旅研究中心主任